- 2025-2-18

- 歯のコラム

「口内炎ができて痛い…」と悩んだ経験がある方は多いのではないでしょうか?

口内炎とは、口の中の粘膜に発生する炎症のことを指します。一般的に、小さく白い円形のもの(アフタ性口内炎)がよく知られていますが、赤く腫れるもの、ただれが広がるものなど、さまざまなタイプがあります。中には、自然に治るものだけでなく、放置すると悪化し、まれに深刻な疾患へと進行する可能性があるものもあります。

今回は、口内炎の主な原因や治療法について詳しく解説します。口内炎を繰り返す方や、治りにくい口内炎に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

1. 口内炎とは?

口内炎は、歯茎や舌、頬の内側などの口腔粘膜に発生する炎症の総称です。最も一般的なのは「アフタ性口内炎」と呼ばれる小さく白い円形の潰瘍ですが、炎症の種類によっては赤く腫れるものや広範囲に広がるものもあります。

口内炎の主な症状

- 痛みを伴う(特に食事や会話時に違和感や痛みを感じる)

- 赤く腫れる、または白い膜ができる

- ただれや潰瘍ができることもある

特に、乳児や高齢者は痛みに気づきにくく、食事を避けてしまうことで栄養不足になり、口内炎がさらに悪化するケースもあります。

2. 口内炎ができる理由

口の中は、外部から侵入する細菌や、もともと存在する常在菌に対して強い防御反応を持っています。しかし、体の抵抗力が低下したり、口の中に傷ができたりすると、その部分が過敏に反応し、口内炎が発生します。

ただし、口内炎の正確な発生メカニズムは完全には解明されておらず、さまざまな要因が関与していると考えられています。次の章では、口内炎の主な原因について詳しく説明します。

2. 口内炎の原因と治療法

口内炎はさまざまな要因によって引き起こされます。ここでは、代表的な2つの種類とその治療法について詳しく解説します。

2-1. ストレスや疲労が原因で発生する「アフタ性口内炎」

アフタ性口内炎は、最も一般的な口内炎の一つです。

はっきりとした原因は解明されていませんが、疲労やストレスによる免疫力の低下、ビタミンB2不足が関与していると考えられています。

特徴

- 直径数ミリの白い潰瘍(円形または楕円形)

- 潰瘍の周囲が赤く炎症を起こす

- 触れると痛みが強く、刺激物で悪化

- 食事や会話がしにくくなることもある

治療法

アフタ性口内炎は 1〜2週間程度で自然に治癒 することが多いため、特別な治療をしなくても問題ありません。しかし、痛みが強い場合は、以下のような薬を使用すると治りが早くなります。

- ステロイド軟膏(ケナログ・アフタゾロンなど)

→ 炎症を抑え、痛みを軽減 - 貼るタイプの薬(アフタッチなど)

→ 直接潰瘍を保護し、刺激を抑える - スプレータイプの薬(サルコートなど)

→ 広範囲に塗布しやすく、痛みを和らげる

日常生活では、刺激の強い食べ物(辛い・酸っぱいもの)を避け、口の中を清潔に保つことが重要です。

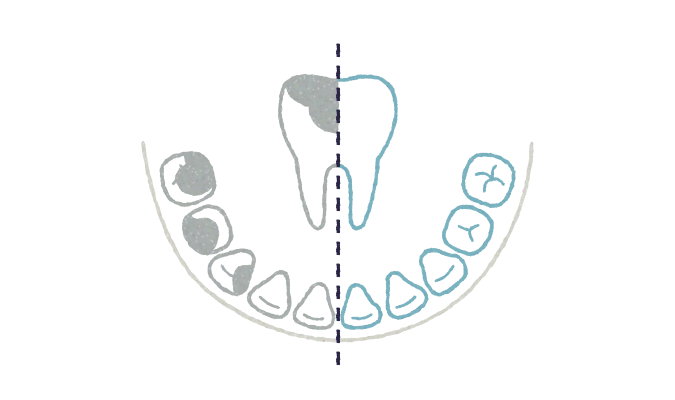

2-2. 歯の被せ物や矯正装置が原因で発生する「カタル性口内炎」

カタル性口内炎は、口の中の粘膜が物理的な刺激を受けることで発生します。例えば、歯の被せ物(クラウン)や矯正装置が粘膜に擦れることが原因 となります。また、熱い食べ物による火傷 も引き金になります。

特徴

- 粘膜が部分的に赤く腫れる

- 強い痛みは少ないが、違和感が続く

- 刺激を受け続けると口内炎が悪化することがある

治療法

カタル性口内炎の治療は、原因となる刺激を取り除くことが最優先 です。

✅ 歯の被せ物が原因の場合

- 被せ物の調整・交換 を行い、粘膜に当たる部分を減らす

- 矯正治療中の場合、マウスピースを使用し、粘膜を保護 する

✅ 矯正装置が原因の場合

- 矯正装置にワックスをつけて粘膜への刺激を軽減

- 炎症がひどい場合は、アフタゾロン(ステロイド軟膏)で対応

✅ 火傷が原因の場合

- 冷たい水で口をゆすぐ

- 患部を刺激しないようにする

- 口内炎ができたら、軟膏やスプレータイプの薬で保護

カタル性口内炎は、原因を取り除けば比較的早く治ることが多いですが、症状が続く場合は歯科医院で適切な処置を受けることが大切 です。

2-3. 歯の尖った部分が原因で発生する「潰瘍性口内炎」

虫歯が進行した状態や、合わない入れ歯を放置すると、尖った歯の部分や入れ歯の縁が口腔粘膜を傷つけることがあります。これにより、粘膜が慢性的に刺激を受け、「潰瘍性口内炎」が発生することがあります。

特徴

- 粘膜の表面に 深い潰瘍ができる

- 周囲が赤く腫れ、中心に白い膜が形成される

- 痛みが強く、食事が困難になることもある

- 高齢者の場合、気づかずに放置すると栄養不足を引き起こすことがある

- 長期間治らない場合、まれに悪性化(がん化)のリスクもある

治療法

潰瘍性口内炎の治療では、原因となる刺激を取り除くことが最も重要 です。

✅ 虫歯や尖った歯が原因の場合

- 歯を削る・治療を行うことで粘膜への刺激を減らす

✅ 入れ歯が原因の場合

- 入れ歯の形状を調整・交換し、粘膜を傷つけないようにする

- 適切なフィット感を保つため、定期的に歯科でチェックを受ける

✅ 痛みが強い場合の処置

- ステロイド軟膏(アフタゾロンなど)を塗布 して炎症を抑える

- 治りが悪い場合、抗生物質を処方 することもある

❗ 注意点

潰瘍が 2週間以上改善しない場合 は、口腔がんの可能性も考慮し、歯科や医科で組織検査が必要 です。

2-4. 入れ歯のカビが原因で発生する「カンジダ性口内炎」

「カンジダ性口内炎(義歯性口内炎)」は、口の中に存在するカンジダ菌(カビの一種)が異常に増殖 することで発生します。特に、入れ歯を清潔に保っていない場合に発症しやすい 口内炎です。

特徴

- 入れ歯の形に沿って口腔粘膜が赤く腫れる

- 舌や頬の粘膜に白い膜(カビ)ができる

- 入れ歯の装着時に痛みや違和感を感じる

- 症状が進行すると、粘膜のヒリヒリ感や口臭の原因になることもある

治療法

カンジダ性口内炎の治療では、カビの繁殖を防ぎ、口腔内と入れ歯を清潔に保つことが重要 です。

✅ 入れ歯の清掃方法

- 義歯専用の歯ブラシで入れ歯を毎日洗浄

- 入れ歯用洗浄剤を使用し、カビの増殖を防ぐ

- 洗浄剤は毎日使用し、定期的に新しいものに交換

✅ 口腔内のケア

- イソジンうがい薬やコンクールなどで口をゆすぐ

- 必要に応じて抗真菌薬を服用し、カンジダ菌の増殖を抑える

入れ歯を使用している方は、毎日しっかりと清掃することが、口内環境を健康に保つポイント です。

2-5. ウイルスや細菌が原因で発生する「ウイルス性口内炎」

ウイルスや細菌が体内に感染することで発生する口内炎を「ウイルス性口内炎」といいます。特に、ヘルペスウイルスや性感染症(梅毒・淋病・クラミジア)などが原因 となることがあります。

特徴

- 口腔粘膜に水疱(小さな膨らみ)ができる

- 水疱が破れ、かさぶたができる

- かゆみや違和感を伴うことがある

- 発熱や倦怠感を伴う場合もある(ヘルペス性口内炎)

治療法

ウイルス性口内炎は、原因となるウイルスや細菌を特定し、それに応じた治療を行うことが重要 です。

✅ 原因を特定するための検査

- 血液検査や細菌培養検査 を行い、感染原因を特定する

- 内科・皮膚科・泌尿器科で診察を受ける

✅ 治療方法

- 抗ウイルス薬(ヘルペスの場合:アシクロビルなど)を服用

- 抗菌薬(細菌感染の場合)を使用し、炎症を抑える

- 患部には抗ウイルス軟膏を塗布

- うがい薬(イソジン・コンクールなど)で口腔内を清潔に保つ

❗ 注意点

ウイルス性口内炎は 自己判断で放置せず、速やかに医師の診察を受けることが重要 です。特に、性感染症が疑われる場合は、適切な検査と治療を行うことが必要 です。

まとめ

口内炎はさまざまな原因によって発生し、症状や治療法も異なります。

特に、長期間治らない口内炎や強い痛みを伴う場合は、歯科医院や医療機関で適切な診断を受けることが大切です。

口内炎を防ぐためにできること

✅ ストレスを溜めず、規則正しい生活を心がける

✅ 栄養バランスの取れた食事(特にビタミンB群)を意識する

✅ 歯や入れ歯の状態を定期的にチェックし、口内環境を整える

✅ 口の中を清潔に保ち、うがい薬などを活用する

口内炎を繰り返しやすい方は、口腔内の健康管理が非常に重要 です。違和感がある場合は早めに歯科医院に相談し、適切な治療を受けましょう。

(この記事の監修:中目黒リバーサイドデンタルクリニック 院長/野田 潤一郎先生)